SUG house/CERA TRADING(セラトレーディング) 納品事例 掲載

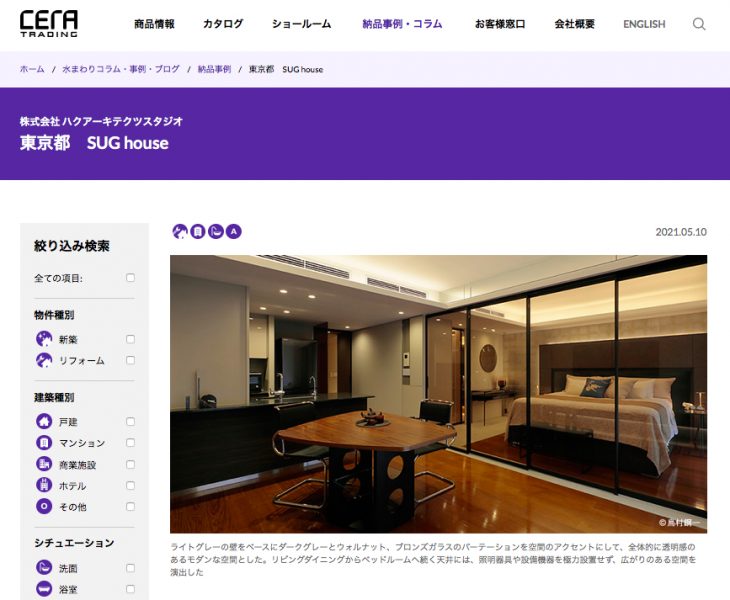

欧米のメーカーから水まわり商品(洗面ボウル、水栓金具、アクセサリーなど)を輸入・販売するCERA(セラトレーディング)ホームページの事例紹介ページに“SUG house” を掲載していただきました。

CERAはもともとTOTOの子会社でして、CERAの輸入商品とTOTOの国内商品とのマッチングもできます。メンテナンスパーツも10年ほど保管してくれているので、何かメンテナンスする必要が生じた時にもパーツがなくて困るということがあまりなく、よく提案採用させていただいております。

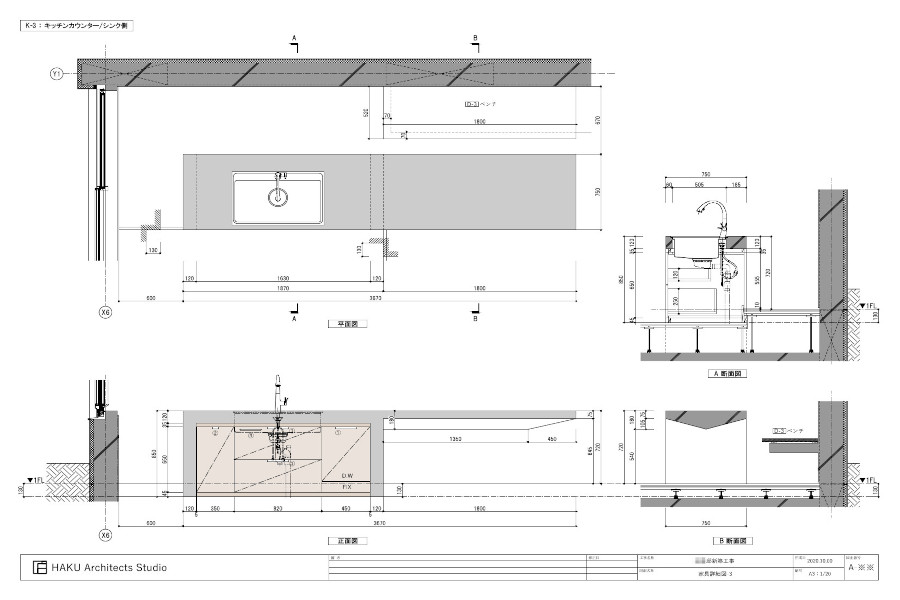

“SUG house”では、VILLEROY & BOCH(ビレロイ&ボッホ/ドイツ)の洗面ボウルとZUCCHETTI(ズケッティ/イタリア)の水栓金具を採用しました。

こちらの事例紹介サイトは、水まわり空間だけではなく、リビングや寝室などの居室空間なども紹介されていて、他の事例もかなり見応えがあるページになっています。絞り込み検索があるので、イメージづくりにもお役立ていただけますよ。

事例紹介の記事はこちらになります。

セラトレーディング 納品事例 ~二人のスケールに描きなおす~

https://www.cera.co.jp/column/casestudy/152/

どうぞご覧になってみてください。

RIFF house/コンクリート打設-1_1階床

本日は、1階基礎・耐圧版(床スラブ)のコンクリートの打設です。

生コンクリートは製造時に品質検査を行い合格したものが生コン車によって現場に運ばれます。到着するとまず最初に受入検査を行います。受入納品書と発注時に指定した配合計画書と整合が取れているかを確認します。主な検査はスランプ(柔らかさ)の確認、空気量の確認、塩化物量の確認、圧縮強度試験用のサンプル(供試体)を採取し硬化後に破壊検査を行います。7日程で速報が出ます。施主である構造設計者の立会いのもと受入検査を実施しました。Tちゃんも防災頭巾を被っての検査立会いです。

圧縮強度以外の各項目が合格であったので、検査数値の記録を撮影しいよいよコンクリートの打設となります。

打設の様子。建物の奥からコンクリートを流し込んでいきます。練られた直後のコンクリートは大きさの異なる骨材や、セメント水、気泡などの異質なものの混合物であり、そのまま打ち込むと密度の無い強度不足のコンクリートになってしまいます。コンクリートの打込み時にバイブレーター(振動棒)で振動を与えることで密度を高め骨材が均等に分布した強度のあるコンクリートとなります。

コンクリートの流し込みが完了したら、表面を平滑に仕上げて打設の完了となります。こうして基礎、耐圧版(床スラブ)打設に始まり、1,2階壁・床、3階壁・床・屋根と合計3回にわたりコンクリートの打設を行います。

型枠のモックアップ(実物大の模型)を作成してもらいました。コンクリートの型枠は様々な型枠が使用されます。一般的な打放し仕上げの型枠はコンパネと言われるもので、合板の表面を塗装でコーティングしたものが使用されます。打設後の表面はツルっとした綺麗な仕上がりになりますが、今回のRIFF Houseではコンクリートの物質感や力強さ、またラフさを表現したいのでラワン耐水合板を型枠として採用しています。ラワン合板をそのまま使用すると型枠を脱型する際に木の繊維がコンクリートに張り付いてしまうので、合板表面に撥水材を塗布したものを採用します。撥水材は水性と油性の2種類を製作してもらいました。

上記が脱型したコンクリートのモックアップです。左側が水性で右側が油性のものです。あまり違いが判りませんね。。若干ですが左側の水性の方がムラが程よくあり、ラワン合板の木目が薄っすら転写されています。本番の打設後に大きな面で見ると迫力があるかも知れません。ということで水性撥水材の採用となりました。

RIFF house/配筋検査-1_1階床

基礎配筋検査前の床下断熱材の確認です。

床付けが終わり、基礎スラブ下の断熱材が敷かれています。途中の写真がありませんが、正確には床付け確認の後、砕石を60mm転圧し、防湿シート(ポリエチレンシート)を敷き込み、そのうえでポリスチレンフォーム断熱材を敷き込みます。断熱性能の高い3種bDを採用。厚みは40mmです。

いよいよ基礎の配筋検査です。意匠設計・構造設計・施工会社・鉄筋屋さんの4社で目視確認していきます。検査項目としましては、鉄筋の配置(ピッチ)、継ぎ手の長さ、定着の長さ、かぶり厚さ(鉄筋からコンクリートまでの距離がスペーサーなどで確保されているかどうか)また、開口部の補強筋の配置等の確認です。

基礎梁のピッチを確認しています。密に配筋されていますね。一般的に基礎のスラブは200mmピッチ程度ですが、梁や柱の場合は100mmピッチとより密に配筋されています。

上記の写真はコンクリート躯体と一体化したダイニングテーブルです。手に持っているスケールの白い部分が跳出しの寸法で約1.8mです。もともとオーダーキッチンで製作する予定でしたが、構造家の自邸ということもありベンチやデスクなどすべてコンクリートで設計しています。仕上などの要素を極限まで少なくして無垢な建築を目指しました。

コンクリートでテーブルなどを作る場合、特に跳出しの場合はそれなりの厚みが必要となります。片持ちのなので鉄筋も十分に入れなくてはなりません。必要な厚みでそのまま作るのも良いと思いますが、座った時に膝に干渉しないように、テーブル下部を船底形状として見付面をギリギリまで薄くしました。75mmととても薄いので軽やか印象になるかと思います。

給水・排水のスリーブもこのタイミングで設置します。

柱の配筋の様子。写真でもわかるようにとても扁平した柱ですね。この建物はラーメン構造なのですが空間内に柱や梁が極力出てこないように、壁の中に柱・梁を納めた薄肉ラーメン構造としています。一部梁型が空間内に出てくる箇所もありますが、他の仕上げとうまく組み合わせたディテールをデザインしています。

この模型写真を見てもらうと写真の中心に縦に伸びる壁があるのがわかりますが、この壁の中には2本の柱が入っています。柱を柱として見せるデザインもありますが、今回は建物の間口が4.5mと狭い為、躯体をできるだけ面としとた空間構成としています。スキップフロアの空間なので要素が多いと煩雑な印象になります。極力要素を削ぎ落した設計を心掛けました。

RIFF house/床付け確認

本日は床付け検査です。杭工事後、基礎スラブの底盤レベル部分まで土を掘削します。これを根切りといい、建物の基礎を地盤面下に埋めるために行う土工事です。

遺跡発掘調査のような写真ですが、土のレベルが外周部分と中心部分とで違うことがわかります。外周は基礎梁が周りますので中心部分より深くなっています。上記の写真が根切り底となります。こうして土のレベルを調整して床付け(基礎スラブの接地面)レベルをレーザー機器によって確認していきます。

以前、遣り方確認のブログでBM(ベンチマーク)の事を書きましたが、GL(グランドレベル)から根切底の距離が図面と合っているか確認をします。周囲4点と中央1点、土のレベルの違う部分も同様に測定していきます。根切底レベルが水平でないと、基礎スラブの厚みが一定でなくなり、基礎梁のサイズ・スラブの厚みが変わってしまいます。

上記の写真は、地鎮祭の時に神社から頂いた鎮め物です。建物の中央(位置的にはちょうどリビングの中心)に静かに埋めました。

RIFF Houseの敷地は高低差があり、地下駐車場をもつ敷地です。掘削した残土を敷地外に搬出する為に上記のような残土処分用を仮設を設置しております。滑り台の下にトラックが待機し残土を搬出します。使用しない場合は折畳みが可能となっています。

鋼管杭の杭頭が密に千鳥配置になっているのがわかりますが、本計画の建物は2階部分が約5m程跳ね出しており、この部分の重さを支える十分な耐力が必要となります。基礎が土中にめり込まないよう、またしっかりと支持地盤に力を伝えられるように設計しています。

模型を横から見た写真です。右側の跳ね出しの部分が良くわかります。直下の小さなヴォリュームとはスリット窓により完全に縁が切れており、コンクリートの建物にもかかわらず浮遊感があるのがわかります。

POPO house/現地調査からスタート

新しくマンションリノベーションのプロジェクトがスタートしました。

新築当時からお住いの築15年のマンションを、お子さんが独立されたタイミングでご夫婦とワンちゃんが一緒に住みやすい空間へ変更したいと考えるようになったとのことでご依頼をいただき、まずは現地調査に伺ってきました。

扇型が特徴の住戸で、リビングは角度がついた五角形の間取りです。そのため、リビング・ダイニングには南東から南西の光が入ってきます。なかなか家具の配置にしっくりこなくて悩んでいるとのことでした。

左手エントランスホールからクローズドのキッチン、その隣はダイニングです。(ペンダント照明が下がっているあたりです。この時はダイニングテーブルは移動してくださっていました)

クローズドのキッチンはいろんなものが隠せるのがよいところですが、ダイニングからのお食事の準備やお片づけをする時に行ったり来たりで移動距離が多くなってしまうのが難点です。

玄関からホールを見たところです。扇型間取りの根元部分になるため、ホールから各室へつながる廊下も角度が振られています。接続するお部屋のドアや収納の扉が一緒にたくさん目に入り、ホールとしてはちょっと落ち着かない印象を受けます。この辺りもデザインの組み替えをしてあげるとよいなと思いました。

一通り現在の状況を確認しつつ、実測調査をしたり、マンションの管理事務所からも既存図を見せてもらって、設備の配管系統を図面と現地で確認していきました。既存情報がしっかり残っておりましたので、かなりの精度で既存情報の整理ができそうです。4週間ほどいただき、次回はデザイン提案をさせていただくことになりました。